-

1928-1949

Récession et Concessions Le début de l'évolution de la foresterie

Récession et Concessions Le début de l'évolution de la foresterie

lorsque la Grande Dépression de 1929 surgit, tout s’écroule! L’augmentation des tarifs douaniers américains sur le bois d’œuvre provoque la diminution des exportations vers les États-Unis, ce qui force les scieries à fermer les unes après les autres. L'industrie forestière n'étant plus lucrative, les salaires dans les chantiers diminuent considérablement et plusieurs sous-traitants forestiers et marchands de bois déclarent faillite. L’industrie des pâtes et papiers souffre également. Ainsi, l’Abitibi Power and Paper d’Iroquois Falls ferme ses portes et ses chantiers en 1931. Les centres forestiers comme Amos, La Sarre, La Reine, Macamic, Senneterre, Barraute et le Témiscamingue voient leur population diminuer au profit de Montréal. Lors de la crise, 1 600 personnes quittent l’Abitibi et un millier, le Témiscamingue. Ceux qui demeurent en région vivent difficilement.

lorsque la Grande Dépression de 1929 surgit, tout s’écroule! L’augmentation des tarifs douaniers américains sur le bois d’œuvre provoque la diminution des exportations vers les États-Unis, ce qui force les scieries à fermer les unes après les autres. L'industrie forestière n'étant plus lucrative, les salaires dans les chantiers diminuent considérablement et plusieurs sous-traitants forestiers et marchands de bois déclarent faillite. L’industrie des pâtes et papiers souffre également. Ainsi, l’Abitibi Power and Paper d’Iroquois Falls ferme ses portes et ses chantiers en 1931. Les centres forestiers comme Amos, La Sarre, La Reine, Macamic, Senneterre, Barraute et le Témiscamingue voient leur population diminuer au profit de Montréal. Lors de la crise, 1 600 personnes quittent l’Abitibi et un millier, le Témiscamingue. Ceux qui demeurent en région vivent difficilement. 1930 : Le début d’une relance La relance de l’industrie forestière en Abitibi-Témiscamingue se produit graduellement à la fin de l'année 1930. Les colons défrichent et vendent aux compagnies forestières le bois récolté sur leurs lots. Des scieurs, comme Marcel Gauthier, trouvent rapidement leur voie professionnelle en sciant le bois des colons, pour ensuite revendre ce bois transformé à des entreprises. De nouvelles paroisses voient le jour, et cette relance du secteur forestier ne pourrait se faire sans les colons, sans la main-d’œuvre! Encouragés par les plans Gordon et Vautrin , des milliers de colons-bûcherons débarquent et permettent la relance des opérations forestières et de la région. L’émergence du secteur minier entraîne la construction de villages, favorisant alors l’essor des scieries locales qui leur fournissent le bois de construction. L’arrivée de tous ces colons augmente considérablement le nombre de feux de forêt. Ceux-ci sont parfois allumés volontairement par les agriculteurs, mais tout simplement non maîtrisés. En 1933, afin de protéger le bois « commercial » des feux, l’ Ottawa Forest Protective Association Limited (L.O.F.P.A.L.) s’installe à Noranda et surveille surtout les territoires de la CIP , et ce, à partir des tours des garde-feux . C’est la première SOPFEU !

Les conditions et les salaires des bûcherons se détériorent!

Si on perçoit une relance de l’économie forestière à la suite de la crise de 1929, la CIP et d’autres compagnies forestières subissent tout de même des baisses de revenu considérables à cause, entre autres, de la diminution de la vente de papier journal sur les marchés américains. Elles procèdent donc à une réduction des coûts de production, entraînant un recul des conditions de travail et une diminution du salaire des bûcherons. Le travailleur forestier ne travaille pratiquement plus à forfait , mais au rendement . L’hygiène des camps forestiers s’amenuise de plus en plus en raison de l’entassement des hommes dans les dortoirs et de la mauvaise ventilation. Ça gronde chez les bûcherons, mais le gouvernement du Québec croit en la bonne foi des entreprises, et les grands syndicats de la province n’accordent pas d’importance à cette main-d’œuvre dite de piètre qualité. En Abitibi-Témiscamingue, les bûcherons sont seuls contre la compagnie, seuls contre la CIP , qui domine largement le paysage forestier de l’Abitibi-Témiscamingue. C’en est trop, en 1933, c’est la « Strake du Clérion »…, c’est la grève!

Si on perçoit une relance de l’économie forestière à la suite de la crise de 1929, la CIP et d’autres compagnies forestières subissent tout de même des baisses de revenu considérables à cause, entre autres, de la diminution de la vente de papier journal sur les marchés américains. Elles procèdent donc à une réduction des coûts de production, entraînant un recul des conditions de travail et une diminution du salaire des bûcherons. Le travailleur forestier ne travaille pratiquement plus à forfait , mais au rendement . L’hygiène des camps forestiers s’amenuise de plus en plus en raison de l’entassement des hommes dans les dortoirs et de la mauvaise ventilation. Ça gronde chez les bûcherons, mais le gouvernement du Québec croit en la bonne foi des entreprises, et les grands syndicats de la province n’accordent pas d’importance à cette main-d’œuvre dite de piètre qualité. En Abitibi-Témiscamingue, les bûcherons sont seuls contre la compagnie, seuls contre la CIP , qui domine largement le paysage forestier de l’Abitibi-Témiscamingue. C’en est trop, en 1933, c’est la « Strake du Clérion »…, c’est la grève! Régime de concessions, CIP et compagnie L’année 1934 marque l’histoire de la foresterie québécoise, lorsqu’un premier régime forestier est officiellement reconnu : le régime des concessions. À la suite de la dépression du début des années 1930, la relance forestière en Abitibi-Témiscamingue va bon train. On en compte 76 scieries en 1934, puis 161 en 1939, et 215 en 1950!

Dans les années 1930-1940, la CIP, œuvrant dans les pâtes et papiers, est toujours roi et maître dans les forêts de la région (voir la carte des territoires de la CIP). Des chefs d’entreprise

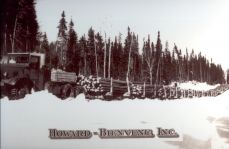

prennent graduellement leur place; c’est le cas d’Henri Perron (Normick Perron) et de Philippe Bienvenu (Howard-Bienvenu inc.) qui possède également un gros moulin dans le secteur de La Sarre. Dans cette partie de l’Abitibi, on doit aller chercher le bois de plus en plus loin, et ça coûte de plus en plus cher! C’est à cette époque que les premiers camions de transport font leur apparition. D’autres moulins à scie de l’Abitibi tirent leur épingle du jeu, notamment : Lucien Lavoie à Landrienne, J. E. Therrien à Amos, Théo Ayotte ou, encore, Scierie Palmarolle.

prennent graduellement leur place; c’est le cas d’Henri Perron (Normick Perron) et de Philippe Bienvenu (Howard-Bienvenu inc.) qui possède également un gros moulin dans le secteur de La Sarre. Dans cette partie de l’Abitibi, on doit aller chercher le bois de plus en plus loin, et ça coûte de plus en plus cher! C’est à cette époque que les premiers camions de transport font leur apparition. D’autres moulins à scie de l’Abitibi tirent leur épingle du jeu, notamment : Lucien Lavoie à Landrienne, J. E. Therrien à Amos, Théo Ayotte ou, encore, Scierie Palmarolle.Les coupes s’effectuent sur de nouveaux territoires plus au nord, notamment à Val-Paradis, à Villebois et à Beaucanton, mais également vers l’est, à Rapide-des-cèdres. C’est à cette époque que des hommes comme Camille Richard et Jean-Baptiste Lebel exploitent la ressource et développent une partie du Nord du Québec.

Chantier coopératifEn 1942-1943, un premier chantier coopératif forestier est mis en place à Roquemaure. Les agriculteurs et leurs fils devaient normalement travailler pour le compte d’un sous-traitant qui obtenait les contrats de coupe auprès des entreprises. Avec la venue du chantier coopératif forestier, les colons-agriculteurs décrochent eux-mêmes les contrats et s’en divisent les profits. C’est le cas pour la toute première fois, en 1943, lorsque le chantier coopératif obtient un contrat de coupe d’Howard Bienvenu! Le résultat de ce partenariat est surprenant : la CIP accordera à son tour un contrat au chantier coopératif de Roquemaure. En 1946, les douze chantiers coopératifs de l’Abitibi, dont celui de Guyenne, se regroupent pour former la Fédération régionale des chantiers coopératifs de l’Ouest québécois.

Les débuts de la mécanisationC’est dans les années 1940 qu’on retrace les balbutiements de la mécanisation. La transition s’est faite graduellement. Avec l’arrivée des premiers camions dans le domaine forestier, l’on croise encore beaucoup de chevaux. « Un cheval, ça part à moins 30 », disait-on. De plus, les travailleurs n’étaient pas très connaissants de la mécanique, un cheval, ça ne brisait jamais!

Les débuts de la mécanisationC’est dans les années 1940 qu’on retrace les balbutiements de la mécanisation. La transition s’est faite graduellement. Avec l’arrivée des premiers camions dans le domaine forestier, l’on croise encore beaucoup de chevaux. « Un cheval, ça part à moins 30 », disait-on. De plus, les travailleurs n’étaient pas très connaissants de la mécanique, un cheval, ça ne brisait jamais!